世襲議員の跋扈が日本政治をダメにする

A 国葬強行に加えて統一教会と自民党議員の関係清算に対するヌエな態度が岸田内閣の支持率をどんどん下げていますが、その折も折、岸田首相はわずか31歳の長男、翔太郎氏の首相秘書官起用を決めました。

岸田首相は祖父の代から数えて衆議院議員3代目ですが、将来を見越して4代目後継を養成するためだとも言われており、日本の政治家、とくに自民党に顕著な世襲議員の跋扈、それを当たり前のように認めてきた国民の政治感覚の異常さが改めてクローズアップされています。安倍元首相も「光り輝く」3代目で、彼亡き後、家族や地元の関心は安倍後継選びだそうです。

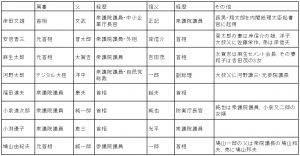

B 日本では地方議会も含めて、2世、3世議員がけっこう目立ちます。ウィキペディアのデータをもとに、代表的な国会議員3代目の一覧を表にしてみましたが、国政の中心が3代目によって占められるという〝壮観〟ぶりです。2世まで範囲を広げると、世襲議員は野党も含めてけっこう多いですね。

A 政治をあたかも家業のように考えているのでしょうね。過去の偉大な政治家に「世襲」がいたとは聞いたことがありません。2代目3代目は政治的信念を継承するのではなく、ただ地盤と利権を継承するだけ。そもそも彼らに成し遂げたい政治的信念があるとは思えない。人望や実力がなければなれないヤクザの2代目3代目の方がまだ筋が通っていますね。もちろん、例外がないわけではない。

A 政治をあたかも家業のように考えているのでしょうね。過去の偉大な政治家に「世襲」がいたとは聞いたことがありません。2代目3代目は政治的信念を継承するのではなく、ただ地盤と利権を継承するだけ。そもそも彼らに成し遂げたい政治的信念があるとは思えない。人望や実力がなければなれないヤクザの2代目3代目の方がまだ筋が通っていますね。もちろん、例外がないわけではない。

B 世襲議員について、日本総合研究所の寺島実郎が評論家、佐高信と行った対談『戦後日本を生きた世代は何を残すべきか(河出書房新社、2019)でこう言っています。

いま日本人が気づかなければいけないのは、続々と登場してくるリーダーが、まず政治家の2世3世ばかりだということです。日本のさまざまな現場で歯を食いしばって支えた人がリーダーになっていくのではなく、多くは家業として代々政治家をやっているからそういうものだろうというレベルでいる。そういう人たちが、政治家で飯を食っている人の大部分を占めている状況は、世界広しといえども日本にしかない。これは端的に、戦後日本の歴史が新しい方向感覚を見失って劣化しているということです。この国の政治に対する期待がどんどん低減している。

A 「家業」としての政治家が日本政治を壟断していることについて、そろそろ選挙民も考えるべきです。政治家を地盤、看板、鞄によって占おうとする報道の仕方そのものを改めないと。

B 主宰するOnline塾DOORSで、衆議院での一票の格差是正運動に取り組んでいる升永英俊弁護士の話を聞いたことがあります。なぜ国民に平等な一票を割り振る作業が進まないかというと、それは立法者である国会議員が自分の不利になるような選挙区改正に反対するからです。今の一票の不平等な制度では、国民の過半数が国会議員の過半数を選ぶというふうにはなっておらず、だから升永弁護士は日本を「国民主権国家」ではなく「国会議員主権国家」だと言っていました。

そこで羽振りを利かしているのが地盤、看板、鞄という従来の選挙方式だから、国民の真の代表として国会議員を選ぶことができず、したがって議会の多数を占めた政党から出た総理は国民の総意とは違うものになる。

日本の国会議員の数は人口比で見ると、アメリカの3倍とも言われています。しかも人口が減っているのに国会議員は減らない。こういういびつな選挙制度そのものを変えていくような議論、例えば議員定年や任期制限、さらには世襲制限を、現制度で選ばれた現国会議員が真剣に議論するのは難しい。ここが大きなネックです。

A 毎回、世襲議員を唯々諾々と選んできた選挙民に問題があるのも確かですね。だからこそ選挙では投票すべきだと思うけれど、若者の投票率はきわめて低い。かつて某首相が「若者は眠っていてくれた方がいい」と言ったことがありましたが‣‣‣。

・それにつけても質の悪さよ

B いまの政治家の質の低さには驚きますね。

自民党の世耕弘成参院幹事長は6日の参院本会議で安倍晋三元首相は「教団とは真逆」の考え方の持ち主だ、と臆面もなく言ったようです。その理由が、旧統一教会は「『日本人は謝罪を続けよ』と多額の献金を強いてきた団体」だが、安倍元首相は首相時代の2015年に発表した戦後70年談話で次世代に「謝罪を続ける宿命を背負わせてはならない」と主張しているのではないか、だから「この教団とは真逆の考えに立つ政治家だった」というわけです。

強弁もいいところです。安倍首相は表では韓国を過度に貶める発言をしながら、あるいはそういう行動をとりながら、裏では自分の選挙に有利になる統一教会とむしろ手を組むというダブルスタンダード、恥ずべき背信をしていたわけです。表の発言を通して裏の実態を否定する世耕氏の発言は誤り、というよりきわめて悪質なものです。世耕議員も祖父が衆議院議員です。

A これを正面から反論しない国会も情けないが、それをそのまま報じるだけのメディアもどうですか。世耕議員は「この団体の教義に賛同する我が党議員は一人もいない。我が党の政策に教団が影響を与えたことはない」とも語ったようです。それにはさすがに本会議場でどよめきが起きたらしいが、それを報じたオンライン上の記事では<インターネット上では、『ズバッと言ってくれてすっきり』と評価するコメントがある一方、「『我が党に一人もいない』とか寝言を言ってた」、「自民党の政策、改憲草案は、統一教会の教義と一緒ですが!偶然とは言わせませんよ」との声もあった>とネットの発言を紹介するだけで終わっている。ここはきちんと事の本質を指摘すべきだと思いますね。

B 寺島実郎は『シルバー・デモクラシー』という本では、「現下の日本で、政治で飯を食う人たちと向き合えば、その人間としての質の劣悪さに驚く。戦後日本の上澄みだけを吸ってきた愚劣で劣悪な政治家・指導者を拒否する意志、この緊張感が代議制民主主義を錬磨するのである」とも言っています。先の本ではこういう話も紹介していました。

幕末の幕臣、勝海舟がアメリカに行ったとき、帰国後、老中にどうだったか聞かれて、「あの国では賢い人が上に立っています」と答えた。国父ともいうべきジョージ・ワシントンの子孫はどうしているかと聞いても、だれもが「さあ、どうでしょうか」としか答えられなかった。勝は驚きつつ「民主主義とはこういうものか」と思ったというんだが‣‣‣。

A 政治家の責任、倫理ということで言うと、なぜ山際大志郎経済再生担当相はいまだにやめないのか。

B それについては、文芸評論家の斎藤美奈子が12日の東京新聞「本音のコラム」で面白いことを書いていました。

これだけやり込められたら普通なら自分から辞めるだろうし、そうでなければ首相が引導を渡すはずだが、何のお咎めもなし。そこで思い出したのが海抜より低い国、オランダの堤防で水漏れを発見して、その穴に自分の腕を突っ込み、我が身を犠牲にして国を守った少年の話である。少年が手を抜いたらたちまち堤防が決壊する。それと同じで、他の統一教会がらみの議員に〝類〟が及ぶから手を抜くわけにもいかず、必死で頑張っている。しかし、もう「栓は限界だ。諦めてはどうか」と。

山際議員はだれのために頑張っているのか。もちろん国民のためではなく、仲間の自民党議員を守るためです。改めて調べてみたら、同議員は世襲議員ではない。東京大学大学院を出た獣医学博士です。本コラムで取り上げた<⑨まともな人間を育てない「教育」>の成果というか、犠牲というか。現在の政治の退廃が世襲議員を減らせばすべて解決といかないこともまた事実ですね。

A れいわ新選組が進めている来期統一地方選に向けての候補者募集では、それこそ「まっとう」な人材が応募してほしいですね。ここから新しい政治家が生まれることを祈りたいです。

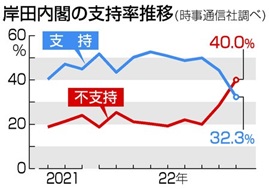

が51.9%で、「賛成」は25.3%です(添付のグラフは時事通信調査における支持・不支持率の推移です)。 岸田首相の国会での「丁寧な説明」もこれまでの繰り返しに過ぎず、逆効果だったようですね。

が51.9%で、「賛成」は25.3%です(添付のグラフは時事通信調査における支持・不支持率の推移です)。 岸田首相の国会での「丁寧な説明」もこれまでの繰り返しに過ぎず、逆効果だったようですね。

最初のころの顔ぶれには村瀬さん、おてもりさん、斎藤さん、編集部の宮脇、見沢両君、「あむ」の荒瀬君、小本さんなどの姿も見え、まさに『ASAHIパソコン』気勢会の趣で、当時の出版局次長、柴田鉄治さん、三浦君なども参加してくれている。その後はときに地元鎌倉の作家、井上ひさしさん、CGの大家、河口洋一郎君なども顔を見せた。雨の日に若い女性陣が気を利かせて持って来てくれたぬいぐるみで大いに盛り上がったこともある。明治大学の夏井高人さんも一度来て、しこたま酔っぱらって帰っていった。法政大学の白田秀彰さんが他の人とは群を抜いた伊達姿で若い女性と写っている写真も残っている。

最初のころの顔ぶれには村瀬さん、おてもりさん、斎藤さん、編集部の宮脇、見沢両君、「あむ」の荒瀬君、小本さんなどの姿も見え、まさに『ASAHIパソコン』気勢会の趣で、当時の出版局次長、柴田鉄治さん、三浦君なども参加してくれている。その後はときに地元鎌倉の作家、井上ひさしさん、CGの大家、河口洋一郎君なども顔を見せた。雨の日に若い女性陣が気を利かせて持って来てくれたぬいぐるみで大いに盛り上がったこともある。明治大学の夏井高人さんも一度来て、しこたま酔っぱらって帰っていった。法政大学の白田秀彰さんが他の人とは群を抜いた伊達姿で若い女性と写っている写真も残っている。

私が『アサヒグラフ』編集部員の時で、徒歩で描き出した壮大な絵地図の作者を紹介してもらったのがきっかけだった。

私が『アサヒグラフ』編集部員の時で、徒歩で描き出した壮大な絵地図の作者を紹介してもらったのがきっかけだった。 りと並ぶ『ASAHIパソコン』を見せてくれたときは、ちょっと感激した。北九州から中国文学者の林田慎之介さんがやってきて、朗々たる歌声を披露してくれたこともある。林田さんとは『月刊Asahi』時代に三国志特集をするときに寄稿していただいて以来の仲だが、その縁で知り合った知泉書館の小山光夫さんも常連の花見仲間で、彼にはそ

りと並ぶ『ASAHIパソコン』を見せてくれたときは、ちょっと感激した。北九州から中国文学者の林田慎之介さんがやってきて、朗々たる歌声を披露してくれたこともある。林田さんとは『月刊Asahi』時代に三国志特集をするときに寄稿していただいて以来の仲だが、その縁で知り合った知泉書館の小山光夫さんも常連の花見仲間で、彼にはそ の後、私のサイバーリテラシー3部作を出版していただくことにもなった。同書館の高野文子さんが一緒だったこともある。

の後、私のサイバーリテラシー3部作を出版していただくことにもなった。同書館の高野文子さんが一緒だったこともある。 コンもだんだん自分に似てくる」などとしゃれたことを言って私を喜ばせたのである。その日は偶然の再会を祝してすぐ食事に出かけ、乾杯した(写真は『アサヒグラフ』1981.4.17号)。

コンもだんだん自分に似てくる」などとしゃれたことを言って私を喜ばせたのである。その日は偶然の再会を祝してすぐ食事に出かけ、乾杯した(写真は『アサヒグラフ』1981.4.17号)。 そんなことで昼過ぎになると、両グループはすっかり打ち解け、にぎやかな花見が始まった。梶原君は今でも「あのときほど酔っぱらったことはない」と回想している。我々は重い発動機を山に持ち上げ、レンタルのカラオケマシンで景気をつけたが、先方の飲み屋の女将が「花見にカラオケなんて無粋なものは持ち込んじゃダメ」と制止するのも聞かず、仲間から飛び入りも出て、花見は大いに盛り上がった。

そんなことで昼過ぎになると、両グループはすっかり打ち解け、にぎやかな花見が始まった。梶原君は今でも「あのときほど酔っぱらったことはない」と回想している。我々は重い発動機を山に持ち上げ、レンタルのカラオケマシンで景気をつけたが、先方の飲み屋の女将が「花見にカラオケなんて無粋なものは持ち込んじゃダメ」と制止するのも聞かず、仲間から飛び入りも出て、花見は大いに盛り上がった。 たのが伊東君の長男、直基君である。若かった3人ももう50代半ばである。

たのが伊東君の長男、直基君である。若かった3人ももう50代半ばである。 好き、花見をすると言ったらさっそく、出演してくれることになった。我が家に衣装を持ち込んで身支度を整え、しゃなりしゃなりと山に登る。「よっ!桃太郎」と拍手喝采で、通行の花見客からおひねりも飛んだ。あいにく雨の日に、敏ちゃんがせっかく用意したのに、と夕方になって鶴岡八幡宮の段かずらまで繰り出したこともあった。

好き、花見をすると言ったらさっそく、出演してくれることになった。我が家に衣装を持ち込んで身支度を整え、しゃなりしゃなりと山に登る。「よっ!桃太郎」と拍手喝采で、通行の花見客からおひねりも飛んだ。あいにく雨の日に、敏ちゃんがせっかく用意したのに、と夕方になって鶴岡八幡宮の段かずらまで繰り出したこともあった。 くれた西田雅昭さんである。彼はたしか2回目から最終回まで毎回、参加してくれたばかりか、コンピュータ仲間の黒岩潤司、久米正浩、市川剛、橘静枝、倉田彰敏、大江富夫、松島好則といったコンピュータやインターネットの猛者をどんどん誘い、それらの人びとがまた常連になって、花見グループの一大勢力を築くにいたった。みんな飲んベイかつうるさ型で、花見はいよいよ盛り上がった。『DOORS』を手伝ってもらった加藤泰子さんが顔を見せたこともある。

くれた西田雅昭さんである。彼はたしか2回目から最終回まで毎回、参加してくれたばかりか、コンピュータ仲間の黒岩潤司、久米正浩、市川剛、橘静枝、倉田彰敏、大江富夫、松島好則といったコンピュータやインターネットの猛者をどんどん誘い、それらの人びとがまた常連になって、花見グループの一大勢力を築くにいたった。みんな飲んベイかつうるさ型で、花見はいよいよ盛り上がった。『DOORS』を手伝ってもらった加藤泰子さんが顔を見せたこともある。 西田さんは現在、ライフワークとも言える『治安維持法検挙者の記録―特高に踏みにじられた人々』(小森恵著、西田義信編、文生書院)のデータベース作りに取り組んでおられる。恩師の小森恵さんが手がけた治安維持法検挙者のデータを引き継ぎ、2016年に大部の書物を刊行したが、そのデータをより完璧なものにすることにほとんど独力で取り組んでおられる。こういうことにこそ国(デジタル庁)の補助がほしいものだとつくづく思う。

西田さんは現在、ライフワークとも言える『治安維持法検挙者の記録―特高に踏みにじられた人々』(小森恵著、西田義信編、文生書院)のデータベース作りに取り組んでおられる。恩師の小森恵さんが手がけた治安維持法検挙者のデータを引き継ぎ、2016年に大部の書物を刊行したが、そのデータをより完璧なものにすることにほとんど独力で取り組んでおられる。こういうことにこそ国(デジタル庁)の補助がほしいものだとつくづく思う。 た安田央、渡邊淳、新井健太郎、西岡恭史各君、やはりサイバーリテラシー研究所仲間の齊藤航君や藤岡福資郎君たちが参加するなど、メンバーも大きく移り変わったが、初期の参加者の輪はずっと続いた。ライターの吉村克己君や『月刊Asahi』で一緒だった高野博昭君は初期から参加してくれたし、朝日新聞の同期で大妻女子大学教授になった松浦康彦、『DOORS』で一緒だった鎌倉在住の角田暢夫両君も後半の常連だった。元NECの後藤富雄さんもその1人で、玄関にびっしり並んだ別人の靴を履いて帰ったこともある。

た安田央、渡邊淳、新井健太郎、西岡恭史各君、やはりサイバーリテラシー研究所仲間の齊藤航君や藤岡福資郎君たちが参加するなど、メンバーも大きく移り変わったが、初期の参加者の輪はずっと続いた。ライターの吉村克己君や『月刊Asahi』で一緒だった高野博昭君は初期から参加してくれたし、朝日新聞の同期で大妻女子大学教授になった松浦康彦、『DOORS』で一緒だった鎌倉在住の角田暢夫両君も後半の常連だった。元NECの後藤富雄さんもその1人で、玄関にびっしり並んだ別人の靴を履いて帰ったこともある。

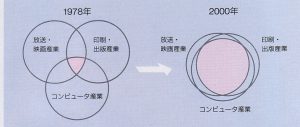

発表当時、大いに話題になったはずだが、トフラーの『第三の波』から遡ること20年というのはすごい。これらの論考を集めた『情報の文明学』『情報論ノート』(いずれも中央公論社)が1980年代末に出版されているが、いま読み返してみても、新鮮な驚きに打たれる(「情報産業論」の先駆性については、本サイバー燈台所収の小林龍生「

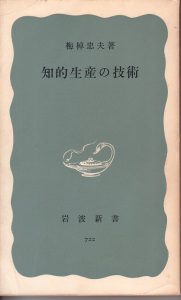

発表当時、大いに話題になったはずだが、トフラーの『第三の波』から遡ること20年というのはすごい。これらの論考を集めた『情報の文明学』『情報論ノート』(いずれも中央公論社)が1980年代末に出版されているが、いま読み返してみても、新鮮な驚きに打たれる(「情報産業論」の先駆性については、本サイバー燈台所収の小林龍生「 これからは「情報の検索、処理、生産、展開についての技術が、個人の基礎的素養としてたいせつなものになる」との認識のもとに、その具体的技術を紹介したものだ。「情報の時代における個人のありかたを十分にかんがえておかないと、組織の敷設した合理主義の路線を、個人はただひたすらはしらされる、ということにもなりかねないのである。組織のなかにいないと、個人の知的生産力が発揮できない、などというのは、まったくばかげている。あたらしい時代における、個人の知的武装が必要なのである」とも書いている。

これからは「情報の検索、処理、生産、展開についての技術が、個人の基礎的素養としてたいせつなものになる」との認識のもとに、その具体的技術を紹介したものだ。「情報の時代における個人のありかたを十分にかんがえておかないと、組織の敷設した合理主義の路線を、個人はただひたすらはしらされる、ということにもなりかねないのである。組織のなかにいないと、個人の知的生産力が発揮できない、などというのは、まったくばかげている。あたらしい時代における、個人の知的武装が必要なのである」とも書いている。 創刊前の1988年3月、木村泉『ワープロ徹底入門』(岩波新書)が出版され、たちまちベストセラーになったことが私に大きな自信を与えてくれたのだった。そのころすでに十数万部が売れていた。コンピュータという専門領域の話をやさしく語った文章、「とことん派」を自称する著者の徹底した実証精神が、多くの人に、この本を手にとらせたのである。

創刊前の1988年3月、木村泉『ワープロ徹底入門』(岩波新書)が出版され、たちまちベストセラーになったことが私に大きな自信を与えてくれたのだった。そのころすでに十数万部が売れていた。コンピュータという専門領域の話をやさしく語った文章、「とことん派」を自称する著者の徹底した実証精神が、多くの人に、この本を手にとらせたのである。 冒頭で、木村さんは「ワープロは洗濯機や電子レンジと同じようなものでね。ま、食わずぎらいしないでつきあってやって下さいよ」と読者に呼びかけ、その気のある人には「若いもんにばかにされないように、ワープロとの具体的なつき合い方を伝授する」と約束していた。さらに著者としてやりたいこととして、「ワープロがわれわれの生活にさいわいをもたらし、災いをもたらさぬようにするための手だてをさぐりたい」と、社会的影響にも言及していた。「ワープロ」を「パソコン」に置き換えれば、私が『ASAHIパソコン』でやりたいと思っていることではないか。

冒頭で、木村さんは「ワープロは洗濯機や電子レンジと同じようなものでね。ま、食わずぎらいしないでつきあってやって下さいよ」と読者に呼びかけ、その気のある人には「若いもんにばかにされないように、ワープロとの具体的なつき合い方を伝授する」と約束していた。さらに著者としてやりたいこととして、「ワープロがわれわれの生活にさいわいをもたらし、災いをもたらさぬようにするための手だてをさぐりたい」と、社会的影響にも言及していた。「ワープロ」を「パソコン」に置き換えれば、私が『ASAHIパソコン』でやりたいと思っていることではないか。 数学の森毅・京大教授には、1990年初頭に会っている。専門の数学を離れて、文学、評論の分野でも活躍、その飄々として、しかも歯に衣着せぬ発言で「森一刀斎」とも称されていた森さんに、パソコンよもやま話、情報社会とのつきあい方を聞いた。話は多岐にわたり、いずれもおもしろかったが、プライバシー問題にからんでの「情報社会とバグ」の発言を紹介しておく。まことに含蓄深いというべきだろう。

数学の森毅・京大教授には、1990年初頭に会っている。専門の数学を離れて、文学、評論の分野でも活躍、その飄々として、しかも歯に衣着せぬ発言で「森一刀斎」とも称されていた森さんに、パソコンよもやま話、情報社会とのつきあい方を聞いた。話は多岐にわたり、いずれもおもしろかったが、プライバシー問題にからんでの「情報社会とバグ」の発言を紹介しておく。まことに含蓄深いというべきだろう。 『教育とコンピュータ』(岩波新書)の佐伯眸・東大教育学部教授には、コンピュータのシミュレーション機能を中心に話を聞いた。佐伯さんは、コンピュータが経験代行的なシミュレーションに使われていることに疑問を呈し、「シミュレーションといわれているものの何がおかしいかというと、シミュレーションを作ったプログラマーのコンセプト、目的意識、メタ理論などを隠すところです。舞台の前面だけを見せて、すべてを描き出しているがごとく見せて、われわれを受け身の観客にしてしまう。代行させようとしている人の意図が浅い場合、一見うまくいっているように見えても深まりがない

『教育とコンピュータ』(岩波新書)の佐伯眸・東大教育学部教授には、コンピュータのシミュレーション機能を中心に話を聞いた。佐伯さんは、コンピュータが経験代行的なシミュレーションに使われていることに疑問を呈し、「シミュレーションといわれているものの何がおかしいかというと、シミュレーションを作ったプログラマーのコンセプト、目的意識、メタ理論などを隠すところです。舞台の前面だけを見せて、すべてを描き出しているがごとく見せて、われわれを受け身の観客にしてしまう。代行させようとしている人の意図が浅い場合、一見うまくいっているように見えても深まりがない し、またほんものそっくりになってしまったら、現実を力学の対象としてみるのか、美術の対象としてみるのか、それらが全部はいってしまい、ということは、結局、何にも見えなくなってしまう」と言った。

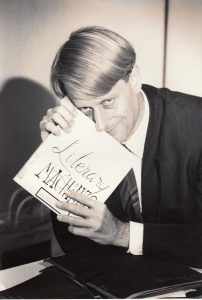

し、またほんものそっくりになってしまったら、現実を力学の対象としてみるのか、美術の対象としてみるのか、それらが全部はいってしまい、ということは、結局、何にも見えなくなってしまう」と言った。 ジャケットにジーパンというラフな姿。しかし、ネクタイを締めていた。髪はふさふさと、足は長く、軽快そうな靴をはいて、とても50歳過ぎには見えなかった。目はやさしく、いたずらっぽく、笑っていた。ハワード・ラインゴールドは『思考のための道具』でネルソンについて「社会的おちこぼれで、うるさ型の自称天才である。……。野性的で活気があり、想像力が豊かで、神経過敏であるためか職につくのに問題を起こしがちで、同僚とトラブルが多い。彼こそ、数年前は10代前半で自作のコンピュータやプログラムに夢中で、現在はパーソナル・コンピュータ産業での立て役者である世代の隠れた扇動者である」と書いている。インタビューした感想で言えば、才気にあふれ、上品なユーモアセンスを身につけた、実に魅力的な人だった。父親は『ソルジャー・ブルー』などで有名な映画監督、ラルフ・ネルソンで、母親も女優だった。

ジャケットにジーパンというラフな姿。しかし、ネクタイを締めていた。髪はふさふさと、足は長く、軽快そうな靴をはいて、とても50歳過ぎには見えなかった。目はやさしく、いたずらっぽく、笑っていた。ハワード・ラインゴールドは『思考のための道具』でネルソンについて「社会的おちこぼれで、うるさ型の自称天才である。……。野性的で活気があり、想像力が豊かで、神経過敏であるためか職につくのに問題を起こしがちで、同僚とトラブルが多い。彼こそ、数年前は10代前半で自作のコンピュータやプログラムに夢中で、現在はパーソナル・コンピュータ産業での立て役者である世代の隠れた扇動者である」と書いている。インタビューした感想で言えば、才気にあふれ、上品なユーモアセンスを身につけた、実に魅力的な人だった。父親は『ソルジャー・ブルー』などで有名な映画監督、ラルフ・ネルソンで、母親も女優だった。 ハイパーテキストは、いくつかの枝分かれ構造と対話型の応答を基本にしているが、そういった考えを最初に商品化したソフトが、マッキントッシュ用の「ハイパーカード」だった。ハイパーカードの開発者、ビル・アトキンソンさんは、絵を描くソフト「マックペイント」の開発者でもある。

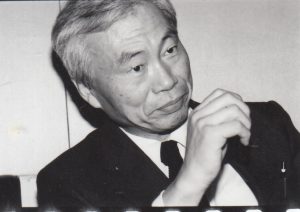

ハイパーテキストは、いくつかの枝分かれ構造と対話型の応答を基本にしているが、そういった考えを最初に商品化したソフトが、マッキントッシュ用の「ハイパーカード」だった。ハイパーカードの開発者、ビル・アトキンソンさんは、絵を描くソフト「マックペイント」の開発者でもある。 紀田順一郎さんは仕事に趣味にパソコンをフル活用し、「パソコンが文字通りパーソナルな道具になれば、個人の知的生活はより豊かになるだろう」と考え、実践もしていた「パソコンの達人」で、話を聞いて楽しく、また同感することも多かった。当時紀田さんが使っていたソフトは、ワープロが一太郎、データベースがdBASEⅢ、表計算がエクセル(マックⅡで使用)。ワープロ辞書についてとくに話がはずんだ。

紀田順一郎さんは仕事に趣味にパソコンをフル活用し、「パソコンが文字通りパーソナルな道具になれば、個人の知的生活はより豊かになるだろう」と考え、実践もしていた「パソコンの達人」で、話を聞いて楽しく、また同感することも多かった。当時紀田さんが使っていたソフトは、ワープロが一太郎、データベースがdBASEⅢ、表計算がエクセル(マックⅡで使用)。ワープロ辞書についてとくに話がはずんだ。 石綿さんは、『ASAHIパソコン』の表記基準策定にあたってのお知恵拝借インタビューだった。たとえば、『アサヒグラフ』では、朝日新聞でふつう使われているように、コンピューターと音引きを入れていたが、『ASAHIパソコン』では、専門誌の立場から、コンピュータ業界でふつうに使われるコンピュータと音引きなしに統一し、そのように表記していた。

石綿さんは、『ASAHIパソコン』の表記基準策定にあたってのお知恵拝借インタビューだった。たとえば、『アサヒグラフ』では、朝日新聞でふつう使われているように、コンピューターと音引きを入れていたが、『ASAHIパソコン』では、専門誌の立場から、コンピュータ業界でふつうに使われるコンピュータと音引きなしに統一し、そのように表記していた。 インタビューしたのは総勢44人で、ほかにもこんな方々がいた。事故で手足の自由を失いながら持ち前のがんばり精神でパソコンに挑戦、CG(コンピュータ・グラフィックス)で作品を発表したり、パソコン通信で同じような仲間に夢を与えたりしていた上村数洋さん。金春流家伝の太鼓の手付きをワープロで表記していた金春惣右衛門さん。パソコン通信、琵琶COM.NETで活躍していた陶工の神崎紫峰さん、神崎さんは古信楽焼を再興した人で、私は

インタビューしたのは総勢44人で、ほかにもこんな方々がいた。事故で手足の自由を失いながら持ち前のがんばり精神でパソコンに挑戦、CG(コンピュータ・グラフィックス)で作品を発表したり、パソコン通信で同じような仲間に夢を与えたりしていた上村数洋さん。金春流家伝の太鼓の手付きをワープロで表記していた金春惣右衛門さん。パソコン通信、琵琶COM.NETで活躍していた陶工の神崎紫峰さん、神崎さんは古信楽焼を再興した人で、私は  その苦労話に大いに感激、誌面もそちらの話が多くなった。秋葉原電気街の知る人ぞ知る「本多通商」の本多弘男さん。「マイコン乙女」にして「UNIX解説者」の白田由香利さん。

その苦労話に大いに感激、誌面もそちらの話が多くなった。秋葉原電気街の知る人ぞ知る「本多通商」の本多弘男さん。「マイコン乙女」にして「UNIX解説者」の白田由香利さん。 サ開発に大きな役割を果たした嶋正利さん。『思考のための道具』の著者で、その後もたびたび来日していたハワード・ラインゴールドさん。NECでパソコン事業部立ち上げに貢献した渡辺和也さん、彼は「物事を始めるベストタイミングは80%の人が反対している時だといいますよね」と思わず膝を叩きたくなるようなことを言った。当時放送教育研究センター助教授で

サ開発に大きな役割を果たした嶋正利さん。『思考のための道具』の著者で、その後もたびたび来日していたハワード・ラインゴールドさん。NECでパソコン事業部立ち上げに貢献した渡辺和也さん、彼は「物事を始めるベストタイミングは80%の人が反対している時だといいますよね」と思わず膝を叩きたくなるようなことを言った。当時放送教育研究センター助教授で 、後に東京大学大学院教授となった浜野保樹さん、『ハイパーメディア・ギャラクシー』や『同Ⅱコンピュータの終焉』などの意欲作で、コンピュータが中心となって推し進める将来像を洞察しようとしていた。情報法の権威で、高度情報社会のプライバシー問題に取り組んでいた一橋大学教授の堀部政男さん、など。

、後に東京大学大学院教授となった浜野保樹さん、『ハイパーメディア・ギャラクシー』や『同Ⅱコンピュータの終焉』などの意欲作で、コンピュータが中心となって推し進める将来像を洞察しようとしていた。情報法の権威で、高度情報社会のプライバシー問題に取り組んでいた一橋大学教授の堀部政男さん、など。 このインタビューをふりかえって思うことは、1つには『ASAHIパソコン』の仕事が、私にとって常に新しいことへの挑戦だったことである。もう1つはこの35年におけるコンピュータ、およびインターネットの発達のすさまじさである。かなりの人が話してくれた将来の夢は現在ではほとんどかなえられている。テッド・ネルソンさんが言っていたベイパーウエアがいつの間にかインターネットの現実になっているのである。一方で、当時は想像もしていなかった新しい事態がいま人類全体を深く覆っている。私は2000年ごろからIT社会を生きる基本素養として「サイバーリテラシー」を提唱するようになった。

このインタビューをふりかえって思うことは、1つには『ASAHIパソコン』の仕事が、私にとって常に新しいことへの挑戦だったことである。もう1つはこの35年におけるコンピュータ、およびインターネットの発達のすさまじさである。かなりの人が話してくれた将来の夢は現在ではほとんどかなえられている。テッド・ネルソンさんが言っていたベイパーウエアがいつの間にかインターネットの現実になっているのである。一方で、当時は想像もしていなかった新しい事態がいま人類全体を深く覆っている。私は2000年ごろからIT社会を生きる基本素養として「サイバーリテラシー」を提唱するようになった。 私のコンセプトを肉付けして誌面化するにあたって、三浦君はその編集マインドをいかんなく発揮して、彼の個性をうまくまぶしつつ、すばらしい形にしてくれた。三浦君は私より7歳、熊沢さんは5歳年少だったが、その2人とも今はこの世にない。そういうこともあって、この記録を書く気にもなったのである。

私のコンセプトを肉付けして誌面化するにあたって、三浦君はその編集マインドをいかんなく発揮して、彼の個性をうまくまぶしつつ、すばらしい形にしてくれた。三浦君は私より7歳、熊沢さんは5歳年少だったが、その2人とも今はこの世にない。そういうこともあって、この記録を書く気にもなったのである。 ムック5冊を出し終えてほっと一息ついたころ、出版されたばかりのロジャー・レウィン著、三浦賢一訳『ヒトの進化 新しい考え』(岩波書店)という本の献呈を受けた。サインの日付が1988.1.18となっている。三浦君の専門は生物学であり、めざしたのは科学ジャーナリストだったのである。

ムック5冊を出し終えてほっと一息ついたころ、出版されたばかりのロジャー・レウィン著、三浦賢一訳『ヒトの進化 新しい考え』(岩波書店)という本の献呈を受けた。サインの日付が1988.1.18となっている。三浦君の専門は生物学であり、めざしたのは科学ジャーナリストだったのである。 『科学朝日』時代には世界のノーベル賞学者20余人にインタビューした『ノーベル賞の発想』(朝日選書、1985)を世に問い、科学ジャーナリストとしての高い評価を受けていた。この本のあとがきで彼は「ノーベル賞を受賞するような飛躍は、守備範囲を狭く限定したような研究からは、なかなか生まれにくいようにみえる。守備範囲を限定しているようにみえても、広い範囲の知識を吸収し、広い視野を持っていた人が飛躍を成し遂げたというパターンがありそうに思われる」と、いかにも彼らしい控えめな表現ながら、意味深長な「真理」を語っている。

『科学朝日』時代には世界のノーベル賞学者20余人にインタビューした『ノーベル賞の発想』(朝日選書、1985)を世に問い、科学ジャーナリストとしての高い評価を受けていた。この本のあとがきで彼は「ノーベル賞を受賞するような飛躍は、守備範囲を狭く限定したような研究からは、なかなか生まれにくいようにみえる。守備範囲を限定しているようにみえても、広い範囲の知識を吸収し、広い視野を持っていた人が飛躍を成し遂げたというパターンがありそうに思われる」と、いかにも彼らしい控えめな表現ながら、意味深長な「真理」を語っている。 創刊から4カ月ほどたった2月15日号から3回にわたって「すべてはパロアルトから始まった」というルポが掲載された。筆者は三浦賢一君である。パソコンに向かいっぱなしのデスクワークから少し離れてのんびりしてもらいたいという気持ちもあって、パソコン発祥の地、アメリカ西海岸を訪ねてもらったのである。

創刊から4カ月ほどたった2月15日号から3回にわたって「すべてはパロアルトから始まった」というルポが掲載された。筆者は三浦賢一君である。パソコンに向かいっぱなしのデスクワークから少し離れてのんびりしてもらいたいという気持ちもあって、パソコン発祥の地、アメリカ西海岸を訪ねてもらったのである。

目玉は何といっても、村瀬康治の「入門講座」だった。村瀬さんはアスキーから出版されていた超ロングセラー『入門MS-DOS』、『実用MS-DOS』、『応用MS-DOS』のMS-DOS3部作などの著者として、この世界では知らぬ人のない人だった。村瀬さんに入門講座を引き受けていただけたのがラッキーだった。

目玉は何といっても、村瀬康治の「入門講座」だった。村瀬さんはアスキーから出版されていた超ロングセラー『入門MS-DOS』、『実用MS-DOS』、『応用MS-DOS』のMS-DOS3部作などの著者として、この世界では知らぬ人のない人だった。村瀬さんに入門講座を引き受けていただけたのがラッキーだった。 ムックのところで紹介した小田嶋君には、パソコン雑誌のライターらしからぬ、ものの見方、身の処し方が気に入って、「路傍のIC(石)」連載となった。実は、小田嶋君には創刊前に作った㏚版(ダミー版)で、特集の「徹底活用をめざして あなたのパソコン度チェック」を手伝ってもらい、コラムとして「追いつめられるパソコン・ビギナーの憂鬱」も書いてもらっている。

ムックのところで紹介した小田嶋君には、パソコン雑誌のライターらしからぬ、ものの見方、身の処し方が気に入って、「路傍のIC(石)」連載となった。実は、小田嶋君には創刊前に作った㏚版(ダミー版)で、特集の「徹底活用をめざして あなたのパソコン度チェック」を手伝ってもらい、コラムとして「追いつめられるパソコン・ビギナーの憂鬱」も書いてもらっている。 ムックの「苦難」でとりつかれたというか、その才能に魅了されというか、私たちはすっかり小田嶋ファンになり、いろいろ手伝ってもらおうとしたのである。特集は編集部との合作で、適性度、親密度、習熟度、中毒度の4レベルにあわせてそれぞれ20のチェック項目をつくり、質問に答えてもらって、そのパソコン度をチェックした。「片手で食べられるものが好きだ」(適性度)、「98といえば、パソコンとわかる」(親密度)、「DIR/Wを知っている」、「『我が心はICにあらず』の著者を知っている」(以上習熟度)、「音引きのあるカタカナは気持ちが悪い」、「2の乗数に愛着を感じる」(以上中毒度)などのユニークな項目と寸評、最後に掲げた「快適パソコン・ライフのための格言」まで、ダミー版には惜しい内容だった(古川タクさんのイラストが来るべき雑誌のパソコン初心者にやさしい特徴をうまく表現してくれた)。コラムもまた秀逸で、本人とも相談した結果、『ASAHIパソコン』本誌ではコラムを担当してもらうことになった。

ムックの「苦難」でとりつかれたというか、その才能に魅了されというか、私たちはすっかり小田嶋ファンになり、いろいろ手伝ってもらおうとしたのである。特集は編集部との合作で、適性度、親密度、習熟度、中毒度の4レベルにあわせてそれぞれ20のチェック項目をつくり、質問に答えてもらって、そのパソコン度をチェックした。「片手で食べられるものが好きだ」(適性度)、「98といえば、パソコンとわかる」(親密度)、「DIR/Wを知っている」、「『我が心はICにあらず』の著者を知っている」(以上習熟度)、「音引きのあるカタカナは気持ちが悪い」、「2の乗数に愛着を感じる」(以上中毒度)などのユニークな項目と寸評、最後に掲げた「快適パソコン・ライフのための格言」まで、ダミー版には惜しい内容だった(古川タクさんのイラストが来るべき雑誌のパソコン初心者にやさしい特徴をうまく表現してくれた)。コラムもまた秀逸で、本人とも相談した結果、『ASAHIパソコン』本誌ではコラムを担当してもらうことになった。 アサヒパソコン編集部が1988年5月に発足したとき、配属されたのは間島英之君と西村知美さんだった。創刊時には宮脇洋、工藤誠君が加わった。この6人態勢で月2回の雑誌を出したのだから並みの忙しさではなかった。それぞれ連載を担当しつつ誌面の目玉ともなる特集づくりに翻弄された。出版局内の広報誌「出版局報」で宮脇君や間島君に「2人でムックを年5巻も出したりするから、こんな過酷な状況になった」と怒られている、と書いている。筆者を社外に頼るしかない事情のせいもあったが、編集部員の数で言うと、月刊の『科学朝日』と比べても、彼我の差は歴然としていた。

アサヒパソコン編集部が1988年5月に発足したとき、配属されたのは間島英之君と西村知美さんだった。創刊時には宮脇洋、工藤誠君が加わった。この6人態勢で月2回の雑誌を出したのだから並みの忙しさではなかった。それぞれ連載を担当しつつ誌面の目玉ともなる特集づくりに翻弄された。出版局内の広報誌「出版局報」で宮脇君や間島君に「2人でムックを年5巻も出したりするから、こんな過酷な状況になった」と怒られている、と書いている。筆者を社外に頼るしかない事情のせいもあったが、編集部員の数で言うと、月刊の『科学朝日』と比べても、彼我の差は歴然としていた。

「自他ともに認める機械オンチ」だった万智さんが「短歌のためならエーンヤコラ」と一大決心をしてパソコンに挑戦、悪戦苦闘しながらも、「さまざまなハイテク・ランドをめぐりながら、『言葉』について考えた」楽しいエッセーは、新たな魅力をつけ加えてくれた。万智さんが言っているように、それは、「万智さんの私生活が少しわかる欄」であり、「初心者に勇気を与えるページ」でもあった。担当した間島君の指導よろしきを得た結果でもあった。

「自他ともに認める機械オンチ」だった万智さんが「短歌のためならエーンヤコラ」と一大決心をしてパソコンに挑戦、悪戦苦闘しながらも、「さまざまなハイテク・ランドをめぐりながら、『言葉』について考えた」楽しいエッセーは、新たな魅力をつけ加えてくれた。万智さんが言っているように、それは、「万智さんの私生活が少しわかる欄」であり、「初心者に勇気を与えるページ」でもあった。担当した間島君の指導よろしきを得た結果でもあった。 MIT(マサチューセッツ工科大学)メディアラボとニコラス・ネグロポンテ所長は、当時のコンピュータ関係者にはあまねく知れ渡った名前だった。MITはアメリカ東海岸、ボストンにあるテクノロジーの総本山で、メディアラボは45ある研究所の中の一つだった。コンピュータとコミュニケーションに関する最先端研究施設として、1985年から実質活動に入っている。ネグロポンテ所長、ジェローム・ウィズナーMIT学長らは、メディアラボ設立にあたって、精力的なスポンサー探しに乗り出し、パーソナル・コンピュータ産業、映画・出版などの情報産業に働きかけるとともに、日本からも多額の資金を集めており、出資企業の社員を研究員として受け入れたから、MITで学んだ日本の企業人も多かった。

MIT(マサチューセッツ工科大学)メディアラボとニコラス・ネグロポンテ所長は、当時のコンピュータ関係者にはあまねく知れ渡った名前だった。MITはアメリカ東海岸、ボストンにあるテクノロジーの総本山で、メディアラボは45ある研究所の中の一つだった。コンピュータとコミュニケーションに関する最先端研究施設として、1985年から実質活動に入っている。ネグロポンテ所長、ジェローム・ウィズナーMIT学長らは、メディアラボ設立にあたって、精力的なスポンサー探しに乗り出し、パーソナル・コンピュータ産業、映画・出版などの情報産業に働きかけるとともに、日本からも多額の資金を集めており、出資企業の社員を研究員として受け入れたから、MITで学んだ日本の企業人も多かった。

アラン・ケイは、最初のパーソナル・コンピュータともいえるアルト(Alto)計画の中心技術者であり、幼稚園の子どもから研究所の科学者まで、だれもが楽しみながら使える「創造的思考をするための道具、ダイナブック・メディア」の提唱者として知られている。ケイ自身が描いた、2人の子どもが野外で「ダイナブック」を使っているたった1枚の絵(写真)は、「夢のパーソナル・コンピュータ」を人びとの前に具体的に提示し、その実現に向けて無限のインパクトを与えたのだった。

アラン・ケイは、最初のパーソナル・コンピュータともいえるアルト(Alto)計画の中心技術者であり、幼稚園の子どもから研究所の科学者まで、だれもが楽しみながら使える「創造的思考をするための道具、ダイナブック・メディア」の提唱者として知られている。ケイ自身が描いた、2人の子どもが野外で「ダイナブック」を使っているたった1枚の絵(写真)は、「夢のパーソナル・コンピュータ」を人びとの前に具体的に提示し、その実現に向けて無限のインパクトを与えたのだった。 またジョブズは1984年にマッキントッシュを発売したとき、SF映画の傑作『ブレードランナー』の監督、リドリースコットを起用して、有名なコマーシャル・フィルムを作っている。下敷きにされたのがジョージ・オーウェルのSF『1984年』で、パーソナル・コンピュータで大型コンピュータがもたらす超管理社会を打ち壊すとの夢が託されていた(1984年1月22日に一度だけ放映された)。一方のビル・ゲイツがIBM-PCの基本ソフト(OS)、MS-DOSを開発して今日に及ぶマイクロソフトの基礎をつくったこともすでに述べた。

またジョブズは1984年にマッキントッシュを発売したとき、SF映画の傑作『ブレードランナー』の監督、リドリースコットを起用して、有名なコマーシャル・フィルムを作っている。下敷きにされたのがジョージ・オーウェルのSF『1984年』で、パーソナル・コンピュータで大型コンピュータがもたらす超管理社会を打ち壊すとの夢が託されていた(1984年1月22日に一度だけ放映された)。一方のビル・ゲイツがIBM-PCの基本ソフト(OS)、MS-DOSを開発して今日に及ぶマイクロソフトの基礎をつくったこともすでに述べた。 1997年7月、有名なコンピュータ雑誌、『ASCCI(以後、アスキー)』が創刊されたが、当時のマイコンはディスプレイもなく、マニアの少年たちが自分でプログラムを打ち込んで遊ぶ、ホビー用のおもちゃだった。だから、初期の『アスキー』には、アルファベットや数字がぎっしり並んだプログラムが何ページに渡って掲載されていた(キャッチは「マイクロコンピュータ総合誌」)。NECのマイコンキット、TK-80が、その象徴的マシンである。

1997年7月、有名なコンピュータ雑誌、『ASCCI(以後、アスキー)』が創刊されたが、当時のマイコンはディスプレイもなく、マニアの少年たちが自分でプログラムを打ち込んで遊ぶ、ホビー用のおもちゃだった。だから、初期の『アスキー』には、アルファベットや数字がぎっしり並んだプログラムが何ページに渡って掲載されていた(キャッチは「マイクロコンピュータ総合誌」)。NECのマイコンキット、TK-80が、その象徴的マシンである。 『アスキー』から6年後の1983年10月、日本経済新聞社 (日経マグロウヒル社、その後日経BP社)から『日経パソコン』が創刊された。このころからパソコンは、ビジネスの強力な武器に変身する。記事の中心は、ビジネスマンに向けた、ワープロや表計算、データベースといったアプリケーション・ソフトの使い方ガイドだった(キャッチは「パソコンを仕事と生活に活かす総合情報誌」)。ムックで取り上げたNECのPC-9800シリーズの発売は1982年末であり、これがその象徴的ツールである。

『アスキー』から6年後の1983年10月、日本経済新聞社 (日経マグロウヒル社、その後日経BP社)から『日経パソコン』が創刊された。このころからパソコンは、ビジネスの強力な武器に変身する。記事の中心は、ビジネスマンに向けた、ワープロや表計算、データベースといったアプリケーション・ソフトの使い方ガイドだった(キャッチは「パソコンを仕事と生活に活かす総合情報誌」)。ムックで取り上げたNECのPC-9800シリーズの発売は1982年末であり、これがその象徴的ツールである。 とは言うものの、最初から『ASAHIパソコン』に期待して支援してくれる人もいたし、「自分で使ってみなければ何も始まらない」と、最新のラップトップパソコンを買って仕事に打ち込んでくれる広告部員も現れるなど、『ASAHIパソコン』創刊ムードはしだいに高まっていった。創刊を予告した社告への反響がすごくよかったり、岩波新書から出た『ワープロ徹底入門』(木村泉著)という本がベストセラーになったりといった社会の流れにも後押しされて、立派なキャッチコピーも出来上がった。<「『ASAHIパソコン』は便利なパソコン使いこなしガイドブック」「使っている人はもちろん、使ってない人も>。

とは言うものの、最初から『ASAHIパソコン』に期待して支援してくれる人もいたし、「自分で使ってみなければ何も始まらない」と、最新のラップトップパソコンを買って仕事に打ち込んでくれる広告部員も現れるなど、『ASAHIパソコン』創刊ムードはしだいに高まっていった。創刊を予告した社告への反響がすごくよかったり、岩波新書から出た『ワープロ徹底入門』(木村泉著)という本がベストセラーになったりといった社会の流れにも後押しされて、立派なキャッチコピーも出来上がった。<「『ASAHIパソコン』は便利なパソコン使いこなしガイドブック」「使っている人はもちろん、使ってない人も>。